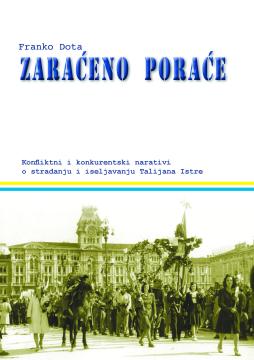

Zaraćeno poraće: Konfliktni i konkurentski narativi o stradanju i iseljavanju Talijana Istre

Das Buch analysiert, wie sich nach dem Zweiten Weltkrieg (1943–1956) in Kroatien und Italien widersprüchliche historische Narrative über das Leid und die Massenauswanderung von Italienern aus Istrien und Rijeka entwickelten, entlarvt Mythen und fördert ei

Der Autor vergleicht die italienische Geschichtsschreibung, die die „Foibe“ (Massenmorde in Karstgruben) und den „Istrischen Egozodus“ als ethnische Säuberungen hervorhebt, mit der jugoslawischen/kroatischen Geschichtsschreibung, die diese Ereignisse lange tabuisiert und sie als „Befreiung“ vom Faschismus oder als Ergebnis von „Volksjustiz“ darstellt.

Dota unterteilt die Analyse in zwei Phasen: 1945–1990, als das Thema in Jugoslawien unterdrückt und in Italien für revisionistische Zwecke politisiert wurde; und nach den 1990er Jahren, als die kroatische Geschichtsschreibung begann, nationale Mythen kritisch zu hinterfragen, aber weiterhin mit ihnen haderte. Er verwendet Primärquellen (Dokumente, Memoiren, Zeitungsartikel) und stellt Texte einander gegenüber, um ideologische Strukturen aufzuzeigen: Italienische Narrative bedienen sich einer Opferrhetorik für den nationalen Zusammenhalt, während kroatische Narrative von der Leugnung zur Anerkennung übergehen, jedoch mit Fokus auf den antifaschistischen Kontext.

Zentrale Beispiele hierfür sind die Mystifizierung der Opferzahlen („Fobes“) (z. B. die Zahl der Opfer: von 5.000 bis 20.000) und die Anschuldigungen des „Völkermords“. Das Buch ist nicht nur eine historiografische Synthese, sondern auch ein Beitrag zur Erinnerungskultur: Es plädiert für einen Dialog zwischen verschiedenen Narrativen, um zu verstehen, dass die Emigration (bis zu 350.000 Italiener) eine Folge des Krieges, aber auch politischer Entscheidungen (des Pariser Friedens von 1947) war.

Angeboten wird ein Exemplar